�����̊��͓y�����Œ��ނ肵����R�L���̏㕨�B���𗎂Ƃ�����A���������Ē��ɒ݂艺�����܂܁u�y����v�ɂ��A�R���ɂ��낷�B���̑N�x�𗎂Ƃ��Ȃ�����̋Z�Ƃ��Đ̂���`�����@���B������h�g�ɂ��A�^�^�L�ɂ��A�`�`�R�ƌĂ��S���͐��I�Ǝϕt���A���̂̂����������̃n�����{�͉��Ă��ɂ���B�����͉��h�ɂ��A�A���́u�킩���v�Ƃ����`���̂ɂ�����A�ϐ����Ɏg���B

���̒ނ肽�Ă̊������т臁�Ƃ������臁�ƌ����A���肮�肵����������������̂ŁA�h�g�ɂ���ꍇ�͔�t���̂܂ܔ�����ق����f�R���܂��B���낵����A���̐g�������k�ނ̂͐V�N�ȏ؋����B

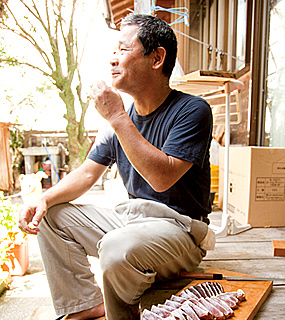

�u�����A�����������邺��v�B��m�ɉ�������A���̔w�g�A���g���T�X�ɂ̂��A�܂��A���������Əオ�鉌�Ŋ��S�̂��ݍ��ނ悤�������Ă����B���オ�������ԉΗ͂̋����Ƃ���ň�C���t��B�u������̖т��ł�����Ă��ɂႢ����v�B�^�^�L�̂��܂��ւ��́A���̏Ă������Ō��܂�B

���āA���̏Ă��オ��͂ق�̐����A�炩��Q�`�R�~���قǓ����ɉ��ʂ������炢���x�X�g�B�u�Ă��オ��������ɕ��������āA�ʂ��ʂ��̃^�^�L���j���j�N��������������ĐH�ׂ�̂��v�痬��v�Ɨт���B�D�݂œV�����A�ݖ��ŐH�ׂ�B���̑傫�Ȑg����������ς��ɂق���ƁA�������m�̕����ƂƂ��Ɋ��̎|�����L����B����ɐ��j���j�N�̂҂���Ƃ����h�݂��������Ă܂������������킯�ŁA���������Ȃ��B�Ȃ����Ƀj���j�N�Ȃ̂��̗��R���킩��B

�u���Ɍ��炸�A���͋��C�Ɛ��C�������̂ŁA�v��ł͏Ă����^�^�L��X���ɂ��Z���A�|���g���v�B

����ς�A���܂����̐H�ו��͒n���̓���ɏK������낵���B

���y�����@�F�y���̕��y�Ɠy���l�C���ɖa���ꂽ�`���̖�

���̃^�^�L�@�F���Q�̔����������ւ�A�y���̊��̃^�^�L

�����@�F�������y���ō������{�̖� |